日期:2025-08-17 17:34:59

国客信配

国客信配

美学家李泽厚在《美的历程》“佛陀视界”一章中谈到北朝佛像时说:“现实愈悲惨,神像愈美丽。人世愈愚蠢、低劣,神的微笑愈睿智、高超。”

青州的佛像以“神秘的东方微笑”著称于世,但北朝(386年—581年)是一个少数民族政权不断侵扰中原的乱世,在胡汉融合、战乱频仍的时代,佛像面部表情何以是微笑的?8月上旬,笔者来到青州,一探“微笑”背后的究竟。

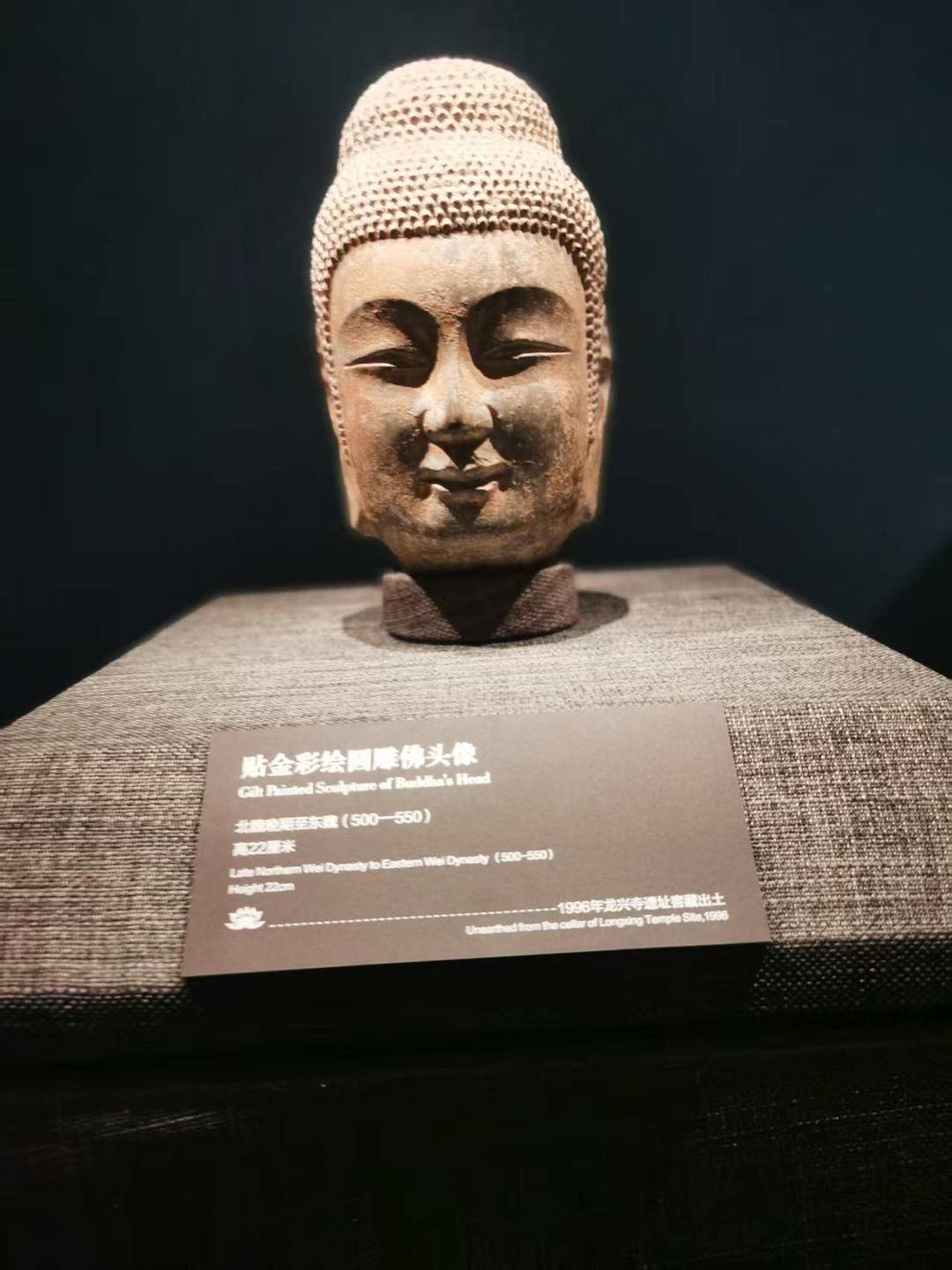

暑热难耐,但青州博物馆的预约火爆,笔者随着熙熙攘攘的人群进入博物馆佛像展厅,门口迎面立着的是北齐贴金彩绘圆雕佛立像,这座佛像眉眼弯弯、嘴角含笑,被誉为“东方蒙娜丽莎”,是博物馆的“镇馆之宝”之一,在山东省的历次文旅活动中,常以“最美东方微笑”向来宾推介。

(摄影 周学泽)国客信配

1996年青州龙兴寺窖藏出土佛像400余尊,北齐贴金彩绘圆雕佛立像眉眼带笑,而且形象完整,观之赏心悦目,故成为博物馆佛像展厅的“门立像”。龙兴寺出土的佛教造像中,涵盖北魏永安至北宋天圣年间作品,博物馆展厅中最高的佛像是一件背屏造像,高达3.1米,最小的菩萨头像仅3厘米。

从博物馆展出的佛像看,青州佛像在整个北朝时期,“微笑”是最显著的特点之一。青州市博物馆藏部主任付卫杰介绍,青州佛像微笑随着朝代的更迭也有细微的变化,立在门口的北齐贴金彩绘圆雕佛立像是北齐的,“微睁双目、嘴角含笑”,但北齐大多数同时期的佛像反而以眉眼低垂居多,笑得最灿烂的当属东魏时期佛像,有时就像孩童的笑一样,无所顾忌,自然而纯真。

(摄影 周学泽)

北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝,北魏分裂为东魏、西魏,北齐取代东魏,北周取代西魏,北周灭北齐。从北魏统一北方开始到隋文帝建立隋朝为止,这五个朝代与南方地区在东晋灭亡后相继出现的刘宋、南齐、南梁、南陈四个朝代即南朝对峙,合称南北朝,这是中国历史上一段大分裂时期,也是中国历史上的一段民族大融合时期。

在南北朝这么一个充满动荡与变革的时期,为什么在青州出现这么多带着微笑面容的佛像?

据了解,在北朝时期,微笑的佛像并不是只有青州有,比如甘肃天水麦积山石窟第133窟的北魏时期小沙弥塑像,因其高度不足一米却展现出天真烂漫的微笑而闻名;同时,北魏时期山西云冈石窟的一些佛像,也有微笑的痕迹。这就说明,面带微笑的佛像,可能是一个历史时期的艺术风格。

对此,李泽厚曾在《美的历程》中有专门叙述:“北魏的雕塑,从云冈早期的威严庄重到龙门、敦煌,特别是麦积山成熟期的秀骨清像、长脸细颈、衣褶繁复而飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,似乎去尽人间烟火气的风度,形成了中国雕塑艺术的理想美的高峰。……它以对人世现实的轻视和淡漠,以洞察一切的睿智的微笑为特征,并且就在那惊恐、阴冷、血肉淋漓的四周壁画的悲惨世界中,显示出它的宁静、高超和飘逸。”

(摄影 周学泽)

从全国来看,青州留存下来的“微笑的佛像”,数量多而集中,更有代表性。对于这些面带微笑的佛像,青州博物馆的导游现场解释说:可能是因为现实已经够苦了,不想再苦了,希望过上美好生活,“微笑”的佛像是精神的寄托。这样的解释,有一定道理。北朝政权更替频繁,无论是帝王,还是布衣百姓,都经受战乱纷争和九死一生的淬炼,他们看惯了生命的无常和幻灭,艰难的岁月让人们渴盼和平稳定的生活。从佛教的教义来看,佛教认为人生是苦的,为了脱离苦难,主张通过“四圣谛”中的“苦谛”认识痛苦根源,再以“集谛”断除无明与贪爱,最终达到“涅槃”境界,佛像的“微笑”可以是化解人间苦难的“良药”。

正是在频繁战乱的南北朝,来自印度的佛教在中国广泛传播流行,并成为门阀地主阶级的信仰,在整个社会占据统治地位。从南北朝时期的历史来看,皇家带头信佛尊佛成为风尚,往往具有非常鲜明的政令国策导向,比如北魏与南梁先后正式宣布它为国教。北魏时期,平城(今大同)是北魏的都城,是整个北魏王朝的心脏。北魏建都期间,鲜卑族皇帝在这里发号施令,无数的能工巧匠汇聚于此,建设宫殿和佛寺,辉煌的大同云冈石窟也是这一时期开凿的;在南方,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,也是彼时信仰的产物。

这种信佛尊佛风气,在南北朝以至隋唐具有普遍性,不少地方参与其中,像青州除了龙兴寺的屏式造像和单体圆雕,还有云门山石窟和驼山石窟。

(摄影 周学泽)

佛像作为当时信仰的产物,对北朝少数民族政权来讲,是一种强烈的现实需要。青州在北朝时期先后经历了以下少数民族政权:鲜卑拓跋部建立北魏(386-534年),后分裂为东魏(534-550年)、西魏(535-557年);后来,汉化的鲜卑人又先后建立北齐(550-577年)和北周(557-581年)。少数民族政权来到原先以汉族为主要人口的聚居地,是有统治危机的,而当时的汉人已受佛教影响,少数民族政权尊崇佛教,就和留在北朝的汉人形成的心灵上的共鸣,这十分利于维护其政权统治。

有关专家在接受采访时表示,北朝时期大型的石窟佛像属于大工程,耗费资金不菲,其建造一般属于国家行为,这些佛像的神态特征反映的是当时统治阶级的意志和情感追求。青州龙兴寺窖藏出土的背佛像,则体现了北朝庙堂信仰和民间信仰相互“合流”的情况。据青州博物馆的专家介绍,龙兴寺的屏式造像和单体圆雕有民间参与供养,其中佛像形体比较大的,可以肯定是比较富裕的权贵家庭供养的;但也一些比较小的佛像,有的仅仅十几公分或二十几公分大小,一般的普通家庭也可以供养,其神态表情,倒能反映当时民间对于佛教的尊崇。

从根本上说,佛像建造是以一定的经济条件为基础的,青州佛像建造亦是如此。青州作为古九州之一,在中国古代历史上地位显赫,自西汉起长期到明代洪武九年(1376年)前,一直是山东地区的政治经济文化中心。青州处在山东半岛与中原连接地带,也是南北物资转运的重要通道,海盐、丝绸、粮食在这儿集散,经济地位显要。南北朝时期的青州,虽处政权更迭的乱世,却相对安定。南燕国(398-410年)是鲜卑慕容氏建立的政权,398年定都广固城(今山东青州),该政权在山东半岛地区建立了稳定的统治,并成为十六国时期的重要力量。鲜卑人统一北方建立北魏后,青州成为重要治所之一;北魏分裂为东、西两部分,东魏治所位于青州;东魏分裂为北齐和南朝的梁对峙,青州成为北齐核心区域。正因为青州拥有乱世中的安定,所以,南北朝时期的青州具有建造寺庙和佛像的条件。

青州佛像历经北魏、东魏、北齐、隋、唐、北宋等多个朝代,持续千年,反映了佛教在青州地区的兴衰变迁。佛像融合了南北朝时期中原、南朝、西域及印度笈多艺术的风格,北魏至东魏时期的造像保留了“秀骨清像”“褒衣博带”的中原传统,而北齐时期则吸收了印度笈多艺术的“薄衣贴体”风格,形成独特的“曹衣出水”样式,强调身体曲线与衣纹的简洁流畅。佛像面部表情温和慈祥,嘴角微微上扬,呈现出亲切自然的“青州微笑”,打破了传统佛教造像的庄严感,更贴近人间情感,体现了工匠对人性的理解与世俗化的审美倾向,加上独特的背屏式造像、单体圆雕、龙衔莲花装饰,都使“青州样式”佛像显示出独特的文化艺术价值。

“曹衣出水”的“曹”是曹仲达。曹仲达原籍西域曹国,生卒年不详,曾官至北齐朝散大夫,记载中说他善画佛画,也长于泥塑,所做佛画,到了唐代被称为“曹家样”,与张僧繇的张家样、吴道子的吴家样、周昉的周家样并列,奉为典范,对佛教绘画及雕塑都具有重大影响。因为青州龙兴寺遗址发现的窖藏的400尊佛教造像作品,衣纹薄如蝉翼,紧贴身躯如“出水”般流畅,故称之为在雕塑上体现了画史上“曹衣出水”艺术风格。有专家认为,这种“曹衣出水”的艺术处理方式,可能天然适合搭配“微笑”的面容,从而成就了佛像的“青州样式”。

综上所述,青州“微笑”的佛像,是当时少数民族政权南下后处于安定团结的正值需要,是致力于“上下同心”的精神追求,而且青州在乱世中相对繁华,才能有条件让工匠凿刻出这么多“微笑”的佛像。同时,微笑的青州佛像,体现了“工匠”精湛的艺术功底,归根结底是劳动人民汗水和智慧的结晶,它以从容、舒放的纯净气质,成为东方艺术史上的经典形象,是当之无愧的民族艺术瑰宝。

(大众新闻记者 周学泽)国客信配

东兴资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。